我国是肝病大国,乙肝发病率居高不下。慢加急性肝衰竭,是近年来新定义的一种肝脏疾病终末期综合征,是发生在慢性肝病基础上的急性失代偿所导致的全身多脏器功能衰竭,是所有肝脏疾病中短期死亡率最高的一类。一旦由肝硬化阶段发展至慢加急性肝衰竭,三个月死亡率高达50-70%。在疾病发生早期进行肝移植是该病目前唯一有效的治疗方式。最新研究发现,“肝细胞的毛细胆管化”能够促使肝功能再生,这将有望降低终末期肝病患者的换肝率及死亡率。

由上海交通大学医学院附属仁济医院与德国海德堡大学联合组建的“中德慢加急性肝衰竭研究合作团队”在对1000多个患者的病例进行分析后发现,尽管慢加急性肝衰竭有50-70%的高死亡率,但仍有30-50%患者可以存活,而决定肝脏能否恢复功能的关键因素就是“肝细胞的毛细胆管化”。

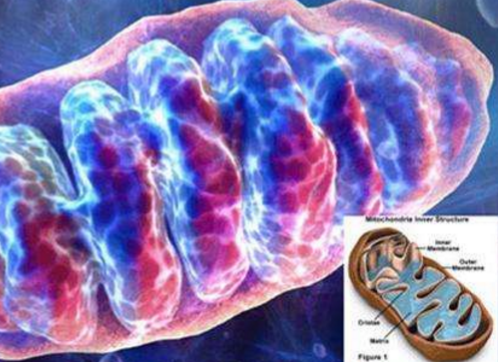

参与该项目的中方人员仁济医院消化科李海教授介绍,肝脏有很强的代偿功能,只要有20-30%的肝功能恢复就可让患者存活。决定肝脏能否恢复功能的关键因素是“肝细胞的毛细胆管化”。该结构的出现代表再生的肝细胞不仅可以发挥合成氨基酸、代谢有害物质的功能,而且能将胆红素、胆汁酸等有害物质顺利排泄至胆道。该结构的形成代表肝细胞真正能发挥功能,即所谓的“功能性肝再生”。研究人员发现,所有发生肝坏死的被研究对象在2周内肝脏均会出现不同程度的肝细胞再生。但是只有5例存活的对象真正具有功能性肝再生“肝细胞的毛细胆管化”,而死亡及治疗无效进行移植的患者无法形成该重要结构。

专家表示,“功能性肝再生”是决定慢加急性肝衰竭存活患者关键因素,这一成果的发现为今后疾病的治疗提供了广阔的空间。不仅可以开发促进“肝细胞的毛细胆管化”的靶向药物,而且可以通过改善病变肝脏局部的微环境,让肝脏本身促进“肝细胞的毛细胆管化”的形成。