间充质干细胞在这一年来是干细胞家族中最受重视的干细胞之一,我国今年有5项关于间充质干细胞疗法的临床申请,可谓是火爆异常。

间充质干细胞是一种多能干细胞,它具有干细胞的所有共性,即自我更新和多向分化能力。目前在临床应用也最多,与造血干细胞联合应用,可以提高移植的成功率,加速造血重建。当患者接受大剂量化疗后,将间充质干细胞与造血干细胞一同输入.可明显加速患者血细胞恢复时间,且安全无不良反应。

已经有很多很多报道间充质干细胞尝试治疗多种疾病。这里说的能“治疗”多种疾病,但不代表MSC就是这些疾病的最佳或唯一选择,也不代表MSC能治好这些疾病,只能说有研究者尝试过MSC治疗这些疾病。有些确实就没有效果,有些效果还挺不错。如果没效,那就探讨是否属于适应症,MSC并非包治百病;如果有效,那就探讨如何优化,做到最佳。

MSC的疗效受许多因素的影响。主要有几个关键影响因素;其他影响因素还包括疾病类型、疾病进程、实施医生的医疗技术、医院整体实力水平等等。

一、体外培养对间充质干细胞生物学特性的影响

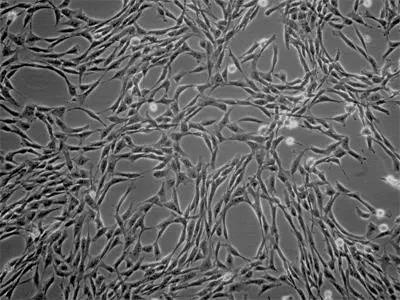

MSCs广泛分布于人体各种组织和器官,包括骨髓、脐带和脂肪组织等,但含量普遍很低,以其最常见的来源骨髓为例,MSCs含量仅占骨髓全部有核细胞的0.001% ~0.01%。因此要利用MSCs进行研究和治疗,必须进行体外分离及培养扩增。然而长期体外培养过程中,MSCs增殖分化能力会发生一些改变,进而影响了其在体内的日巢数量和疗效的发挥。

1、分化能力:在MSCs连续传代培养中,可出现细胞增殖缓慢、多向分化能力下降或者丧失。Bentzon 等发现在含血清的培养基中长期培养MSCs,即可出现自发的一定程度的成骨分化,影响其归巢能力。Liu 等认为细胞端粒酶缺失或活性下降可影响干细胞的增殖和分化,其依据是端粒酶基因敲除小鼠的骨髓MSCs体外培养不能诱导分化为软骨细胞和脂肪细胞。长期体外培养可影响MSCs分化能力,而回输时MSCs分化状态也影响了其归巢,Hou等使用维生素C诱导MSCs向成骨细胞分化,再经静脉输注动物体内后发现成骨化的MSCs向骨组织归巢的能力下降。

2、细胞分子表达:贴壁培养的MSCs在增殖传代过程中,自身会表达一些结合素或非特异性黏附分子,在随血液循环流经非靶器官时可与血管内皮细胞发生牢固的非特异性的结合,这-点在MSCs流经肺微血管时表现得尤为明显。

二、输注方式对间充质于细胞移植疗效的影响

MSCs经体外培养后需到达靶器官方能发挥治疗作用,目前输注方式主要有经静脉注射、动脉注射和局部注射等。

1、静脉注射:在所有注射方法中,静脉注射以其操作简便、创伤小等特点而被广为采用,选择的血管主要是鼠尾静脉颈内静脉或股静脉。经静脉回输的MSCs被全身血液稀释后经由体循环-肺循环体循环方能达到靶器官,在流经肺循环毛细血管网时,因其体积较大会出现微血管阻滞。末梢微循环毛细血管管径- -般为8 ~ 10 um,仅允许红细胞(直径为7 ~9 pum)单个通过,而体积较大的白细胞(平均直径为13μm)则可通过自身变形通过。大鼠MSCs直径为20 ~30 μm(平均为23μm)经静脉输注进人肺循环后,多数细胞滞留于肺内微血管,难以再到达其他器官。静脉输注的方式始终无法避免MSCs在肺微血管内大量阻滞使得细胞移数量和效果大打折扣。

2、动脉注射:动脉注射包括经左心室内注射和器官供血动脉内注射。目前主要方式有在急性心肌梗死模型中采用经左心室注射或冠状动脉内注射、在胶质瘤模型中采用颈内动脉注射,以及在急性肾衰竭模型中采用经肾动脉注射等方式。选择性动脉血管注射可有效避免肺微血管阻滞,明显提高MSCs在靶器官的分布数量。但是动脉回输法存在手术难度较高,局部组织创伤大,止血困难等不足之处,故当前较少采用。

3、局部介入注射:包括联合生物材料的应用(例如用于矫形障碍的骨支架)、用于神经系统疾病的脊髓鞘内注射、用于呼吸系统疾病的气管内注射,都有利于MSC避开肺部的清除。

(1)脊髓鞘内注射

MSC应用的另一个常见输入途经是脊髓鞘内注射。

MSC的脊髓鞘内注射常见于治疗神经病变类疾病,包括中风、脑瘫、自闭症等,并且此技术亦可以应用于大多数儿童(包括早产儿)。

据报道,脐带来源的MSC鞘内注射到8对伴有脑瘫的双胞胎患儿,所有患者间隔3-5天接受4次鞘内注射,经治疗6个月后运动功能明显改善。另一临床研究显示异体MSC进行静脉和/或鞘内注射,可以提高脑瘫患儿的肌张力、力量、语言、记忆、认知能力等。

(2)脑实质内微注射

在MSC治疗脑瘫的临床研究中,研究者评价了鞘内注射联合脑实质微注射MSC治疗脑瘫的可行性和有效性。在这个临床研究中,自体骨髓MSC在体外培养至4-5代,每次注射使用2X107的MSC剂量;所有患者均接受鞘内MSC,但年龄较大或头颅较大的患者(5岁或头围50 cm或更大),先接受2次鞘内注射,再进行立体定向手术接受了脑实质内MSC微注射治疗;所有患者的总运动功能评分均有不同程度的提高,但脑实质内微注射并未带来额外的益处。研究者只是观察到短暂的低温和伤口疼痛,但没有更严重的不良事件。

骨髓MSC在大脑缺血区域周边局部注射治疗中风(发病超过6个月)的临床研究,共18名患者,所有患者不开展康复治疗,经过1年的观察和评价(ESS、NIHSS、mRS和F-M总评分和运动功能评分),各种评分得到改善;但是,所有的患者都出现了不同程度的由于局部注射导致的副作用(经分析和MSC无关),包括头疼、恶心呕吐、抑郁、肌张力增高、疲劳、血糖升高、C反应蛋白升高。

三、输注时间对疗效的影响

疑难重症的治疗中,MSC被寄予厚望;但这些疑难重症的疾病模型难于模拟临床实际情况。动物实验中,经常是刚刚注射完诱导疾病建立模型的药物后,就立即给与MSC治疗。比如MSC治疗急性肝衰竭的猪实验,在注射诱导疾病的药物2小时内给与MSC经肝门静脉介入治疗,效果非常显著;还有小鼠实验,用四氯化碳诱导急性肝衰竭,24小时内即刻给与MSC脾内注射治疗。

在临床研究中,也存在疾病尚未出现时给与MSC治疗的情况。MSC和造血干细胞共移植最为常见,MSC能减少造血干细胞移植后出现排异反应(GVHD)和增加造血干细胞移植的存活率,非常适合异体造血干细胞移植(骨髓移植)中配型达不到6个位点配对的情况。这时候,MSC起到辅助治疗的角色,为造血干细胞移植治疗保驾护航。

MSC促进糖尿病足的愈合,而且溃疡面的愈合并不伴随着疤痕组织的增生,这提示MSC能抑制疤痕组织增生,不仅适用于皮肤创伤的治疗(包括整形外科),还适用于开创性手术预防术后疤痕增生,比如最常见的腹腔术后肠粘连。需要注意的是,MSC的应用时机,因为MSC并不能消除疤痕组织,只是预防疤痕组织的出现。

细胞类药物和传统化学药物非常不同的一点,那就是细胞是活的,而化学药物是死的。MSC作为活的细胞,进入到机体,必定会与机体内的微环境相互作用。

在这里简而述之,那就是在病理状态下,缺血缺氧微环境有利于MSC分泌更多的生长因子,而且炎症因子(TNF-α和IL-1β)能促进MSC分泌细胞因子(IL-1A、RANTES、G-CSF),但是总体来讲,炎症环境对MSC的影响是弊大于利。因为炎症因子同样能导致MSC死亡,炎症环境还能提高MSC的HLA-DR(MHC II类抗原)抗原的表达,增强了MSC的免疫原性,被免疫细胞所识别,加速了MSC的清除。

国外的多中心临床研究,在用骨髓MSC治疗类固醇无效的儿童GVHD的临床试验中,在疾病病程早期(开始类固醇治疗后5-12天)使用MSC治疗比较晚期治疗(开始类固醇治疗后13-85天)的疗效更好(完全有效率78%对52%)。

MSC也被应用于肾脏器官移植的临床研究中,发现在移植前给与MSC输入治疗,有利于减少器官移植后出现的排异反应,促进器官移植的成活率和恢复器官的功能。当然,在肝脏移植后出现免疫排异反应,MSC也是可以发挥免疫抑制作用。

这些临床研究的结果给我们一个很明显的提示,那就是MSC的治疗时机非常重要,甚至会影响到治疗效果,虽然研究治疗时机对疗效影响的临床研究极少。

随着疾病从发病到急性发展到慢性阶段,临床过程中可能存在一个时间窗,适合MSC发挥最佳的治疗功能。

间充质干细胞随着科学家的不断深入研究,在医学界大放异彩,相信在不久的将来还会应用到治疗更多的疾病当中,为人类解决更多的健康问题。