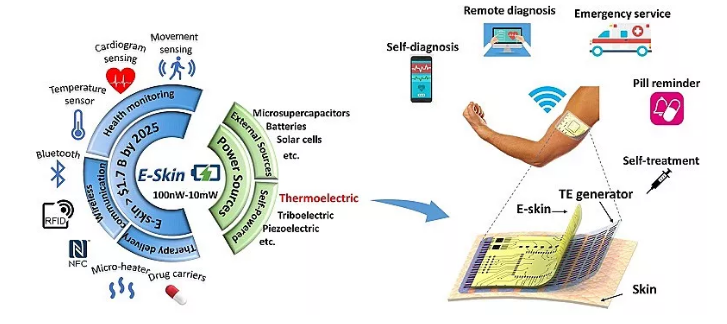

“智能皮肤”是美国研发的一种有望代替医院监护仪器的超薄电子装置,主要部分由感应器、电子元件、电源及发光元件组成,这些元件被压缩到厚度仅有一根头发粗细的超薄层中。它可像文身一样附着于皮肤上,测量心率和其他生命体征,还可用做电子绷带加速伤口愈合、甚至还可为假肢装置带来触觉。智能皮肤其具有的力学性质与自然皮肤的力学性质有着良好匹配。经测试,智能皮肤可在受试者上肢、颈部、前额、脸颊及下颚上工作24个小时而不刺激皮肤,该装置测得的受试者大腿肌肉和心脏等相关活动信号,与用常规笨重电极、导电凝胶等所测得的信号吻合。利用现代先进电子器件模仿人类皮肤功能的电子皮肤在仿生假肢、智能机器人以及物联网等领域具有广阔的应用前景。伴随着全球老龄化现象,电子皮肤有望为老年人及慢性病患者提供实时健康指标监控及远程诊断。

然而普通电池对于电子皮肤的适用性、大面积贴合性以及安全性有较大限制。柔性、稳定、自驱动式电源成为智能电子皮肤进一步发展的关键。

此外,以热电材料为核心的热电转换技术可不依靠任何外力将“热”与“电”两种不同形态的能量直接转换,备受科学界和工业界的广泛关注。特别是近年来以可穿戴式、植入式为代表的新一代智能微纳电子系统迫切需求开发微瓦-毫瓦级自供电技术代替传统充电电池,以满足其向微型化、高密度化、高稳定性和可靠性发展的技术需求。而热电材料,可利用人体体温与周围环境的温差发电,因此成为便携式智能电子器件自供电技术的有效解决方案。

再生医学网了解到一项最新的研究,近日,伍伦贡大学的陈俊教授和刘雨晴博士、新南威尔士大学的田若鸣博士(第一作者兼共同通讯作者)以及名古屋工业科研所的河本邦仁教授首次提出了一种体温驱动式智能电子皮肤的设计理念,相关成果发表于Cell Press 旗下的旗舰期刊Joule 杂志上。

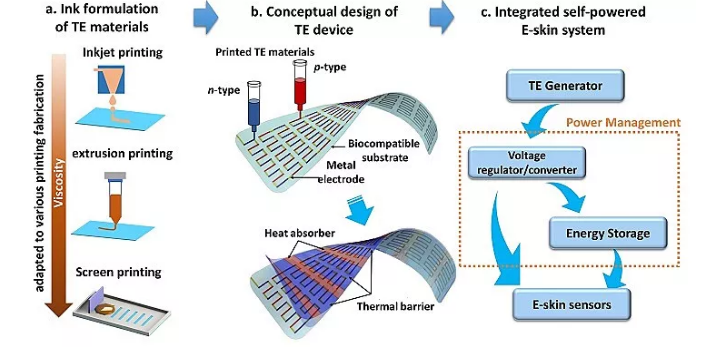

该短评描述了当前电子皮肤的研究现状及所面临的挑战,围绕智能电子皮肤的能源供给问题,阐述并分析了当前自驱动式电源的优缺点。例如,具有高能量转化效率的柔性太阳能电池可以在光照充足的户外为电子皮肤供电,但应用范围受光照环境限制。获取人体机械能发电的摩擦纳米发电机可以从使用者运动中获得能量,为电子皮肤自主供电。但所产生的短瞬态脉冲形式电压,需要依靠电池等储能装置累积后传输给电子元件。该类纳米发电元件适用于间歇式动态追踪,无法为人工皮肤的微传感集成系统持续提供动力。针对这些难题,该文章提供了一种新的解决方案。他们利用柔性热电芯片将体表散发的热能采集后转化为电能,为人工皮肤的电子微元件实现持续自主的供电。该方案的优点在于,人体体表各区域均可为热电芯片提供热源,极大地提高了电子皮肤的使用范围,而不仅仅局限于有光照或四肢活动等区域。另一方面,相比于压电及摩擦类纳米发电元件,热电芯片所产生的电信号是直流电,可满足大多数可穿戴的微型传感系统的供电需求。现有的热电发电元件多为无机材料类器件,其皮肤贴合度十分有限,既降低了用户舒适度,也难以有效地从人体体表吸收热量。文章重点阐述了适用于智能电子皮肤的柔性热电芯片材料的选取、制备工艺及芯片设计理念。轻薄可拉伸且热电转化率高的有机及二维复合材料成为制备柔性热电芯片的首选。他们使用溶液加工法,利用打印工艺可实现低成本、大面积、高密度的集成。与传统立体式无机热电元件不同,柔性热电芯片将采用二维平面型设计,将电极及热电材料直接打印于柔性生物相容性基板上,更好地贴合皮肤且提高体表热量吸收率。该体温驱动化电子皮肤将有两种工作模式,热电芯片既可持续为小功率传感器元件供电,也可以通过储能单元为较大功率电子元件提供动力。超薄轻柔、自驱动化电源、高集成化传感系统以及生物兼容性和自我修复能力将成为电子皮肤的发展趋势,其应用领域也将突破数字医疗,渗透到未来智能生活的方方面面。

医学在进步,科技在发展,前方还有更多的未知等待我们去探索。

再生医学网将持续关注。

(备注:部分文字源自X一MOL资讯。图片源于网络。)