组织工程与

再生医学正经历重要变革,科学家越来越关注工程化组织构建中的非生物学因素的作用,并有重要新发现。通常,骨组织工程应用三大要素,即细胞、组织支架和生物活性因子来模拟骨组织微环境,从而诱导新骨再生。

再生医学网获悉,近日,国际生物材料领域权威期刊Biomaterials在线发表了该校生命学院先进生物材料与组织工程研究中心张胜民教授团队和Rice University组织工程卓越科学中心Antonios G Mikos院士团队合作的题为“Hierarchically Designed Bone Scaffolds: From Internal Cues to External Stimuli”的研究综述,该文章以中美双方实验室多年的相关研究积累为基础,系统总结了利用元素及分子组成、微纳尺度结构仿生与物理刺激共调控等多因素、多尺度组装策略,来模拟人体骨组织进行工程化骨组织支架多级结构设计的最新进展。

文章凸显了两大亮点:一是将过去仅关注组织工程支架本身的结构设计,拓展到了支架外部线索和外部因素影响;二是明确提出了组织工程的“第四要素”(the fourth element)——外部物理因素的影响,为重新定义和改写教科书中“组织工程三大要素” (支架材料、细胞、生物活性因子)为“组织工程四大要素”(支架材料、细胞、生物活性因子或/和物理因子)描述提供了依据。实践证明,除了活的细胞和生长因子可以促进工程化组织构建和组织再生外,外加一些物理因素,例如力学、电、磁、光、热等也可以刺激特定组织的再生。

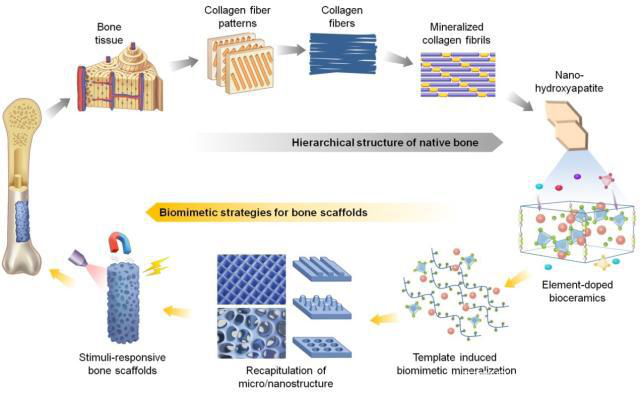

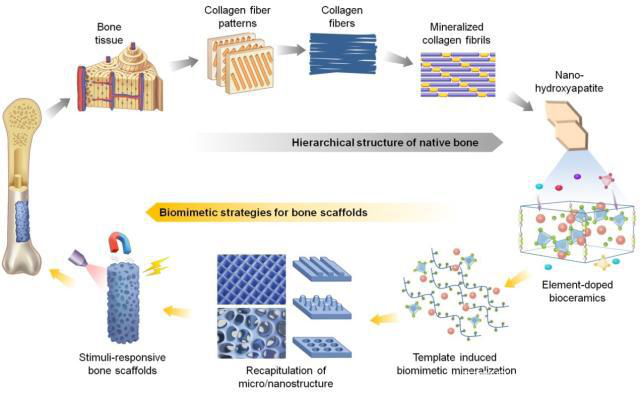

该文章从天然骨的复杂多级结构出发,重点讨论了如何从材料的元素及分子组成、微纳尺度结构和物理特性等不同层面更有效地模仿骨基质的多级结构,从而提高支架的成骨性能等。多级结构仿生设计策略具体包括:生物陶瓷功能元素掺杂策略、分子模板诱导生物矿化、微纳尺度仿生结构支架构建以及外部宏观物理刺激与响应型支架协同调控策略等。结果表明,这些微纳多级设计的组织支架可以取代细胞和生物活性因子促进成骨的作用,从而进一步克服了组织工程产品(含细胞和生物活性因子)临床转化的障碍。

此前,生命学院张胜民教授团队的研究工作(Yingying Du, et al. Biomaterials, 2017, 137:37-48)证明:无需外加任何生长因子和细胞,也可以用同一个具有多级结构设计的组织支架实现两种和多种功能组织的再生。 这个成果已被广泛描述成“One scaffold, Two tissues”,其句型与著名的“一国两制”(One country, Two systems)十分类似,便于学者理解和记忆。无细胞、无生长因子的组织支架更易于被FDA和CFDA(NMPA)批准。

2019年本期新在线发表在Biomaterials文章的第一作者为莹莹博士和莱斯大学的博士生Jason L Guo,我校张胜民教授和莱斯大学Antonios G Mikos教授为共同通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金项目,国家重点研发计划项目和美国国家卫生研究院基金的支持。

(备注:图片源自网络。)