《Nature》作为全球最具影响力的顶尖学术期刊之一,一直为社会输送最优质的学术研究。近日《Nature》评选出2019年度最优秀的10篇论文,我国科学家入选3篇,下面让我们来看一看是哪3篇入选吧。

在本次入选的论文中,中国学者参与的三篇论文入选,其中复旦大学和中科院上海有机化学研究所各入选一篇,广西妇幼保健院参与一篇。

1、《选择性去除突变蛋白的策略来抵抗神经退行性疾病的策略》

复旦大学生命科学学院的鲁伯埙,丁滪,复旦大学信息科学与工程学院的费义艳。

亨廷顿舞蹈症是一种罕见的染色体遗传病,最典型的症状是舞蹈症,患者出现短暂不能控制的扮鬼脸,点头,手指跳动等动作,疾病也可能被命名。此外运动症状,患者还可能有认知功能障碍和精神障碍,通常在发病15到20年后死亡。

亨廷顿舞蹈症由亨廷顿顿蛋白中的谷氨酰胺氨基酸残基异常连续引起,和其他多种已知的神经退行性疾病一样,都涉及折叠异常的蛋白质在神经元中缓慢积累,最终导致神经元死亡。科学家一直在寻找降低这些导致疾病蛋白又不清楚其他蛋白质的方法。

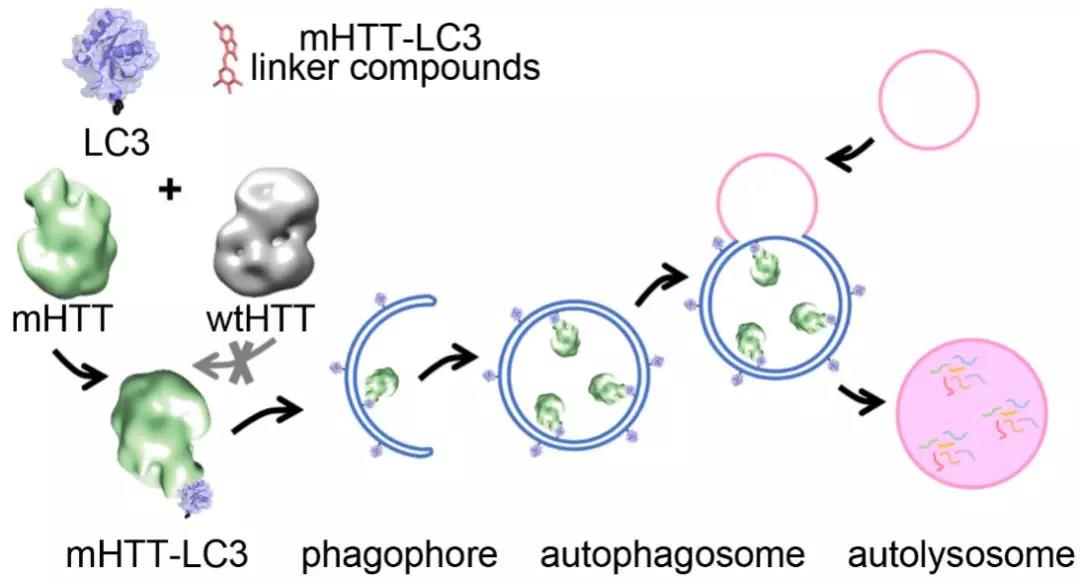

细胞通过自噬过程降解致病蛋白的示意图(图片来源:复旦大学)

复旦大学学者通过小分子筛选的方法,发现并证明了能够有效改善亨廷顿舞蹈症的形态化合物,既可以减少有害蛋白质含量,又不会影响正常蛋白质,为亨廷顿病的临床治疗带来希望。

2、《人类线粒体DNA的双亲遗传》

由中国广西妇幼保健院,美国辛辛那提儿童医学中心,台大医院等机构的研究人员共同发表在《美国科学院院报》(PNAS)杂志上,第一作者为来自中国广西妇幼保健院的Shiyu Luo。

线粒体是人体细胞内负责产生能量的细胞器,与同时携带来自双亲DNA的细胞核不同,线粒体中的DNA一直被认为完全来自母亲的卵细胞。在卵子受精后,精细胞内的线粒体DNA就会被破坏,实际上无法遗传给后代。

但该论文提出,在极少数情况下,人体线粒体的DNA可以遗传自父亲。研究人员追踪到了来自三个独立家族的17名患者,他们都有线粒体突变疾病,并且经测试发现,他们都遗传了研究人员表示,一些男性可能有阻止线粒体DNA被破坏的突变基因,因此他们的线粒体DNA会被遗传到后代尸体。研究为进一步了解线粒体DNA遗传机制,抵抗某些线粒体疾病提供了希望。

3、《使用重氮化试剂的功能性筛选的取代点击化学库》

同样入选的还有中国科学院上海有机化学研究所的董佳家论文组的论文,该组在研究中意外发现了一种可以极大简化了叠氮化物的合成过程的试剂。

论文指出,氟硫代酰胺叠氮化物(FSO2N3)与几乎所有伯胺反应,可得到接近100%的相应叠氮化物收率,并使用它们的试剂制备了。1224个叠氮化物库。这样操作简单、、一种利用点击化学方法,开辟了一条非常直接的能够采用制备生物学功能化合物的途径,先进的药物合成。

无论医学领域亦或者化学领域,我国的研究都是位于世界顶尖水平,这些成绩离不开诸多科学家的共同努力,在此让我们对他们说:“您们辛苦了!”